3 依附和創傷的嵌套模型

到目前為止,我們已經介紹了不同的依附類型,也檢視了它們和逃避依附、焦慮依附這兩個不同面向,以及自主性和連結感的這兩個水平面向間的關係。在下一章中,我要提供另一個視角,讓我們能夠用更多元的方式與角度,來看待與思考我們的依附體驗。這對於我們在第二部分討論依附與多重關係的時候,將會有所幫助。不討論創傷,就很難討論依附,所以在進入不同層次的說明時,讓我們先來定義創傷。

創傷的英文trauma一詞來自希臘文的「傷口」,最初用來指涉生理上的傷害,但現在的定義已有所拓展,並且納入了心理上與精神上的傷害。創傷所帶來的持續性心理影響,而非生理影響,已經成為創傷研究和治療的核心,因為即便在身體痊癒之後,精神性和情緒性的症狀仍然會持續出現很長一度間,許多創傷的發生,甚至完全跟身體接觸無涉。

創傷可能是由單一事件、一系列事件或多組環境所造成的,可能導致生理、情感、心理或精神上的傷害。單一事件創傷,指的是一次性事件,例如遭搶劫、遭襲擊、意外或自然災害;而複雜與關係性創傷一詞,則被用來描述多次創傷事件所造成的創傷經歷,這些事件多半是持續性的(例如遭到虐待或忽視),且本質上跟人際關係有關。創傷性事件和創傷經歷在早期生命階段的影響尤其明顯。年輕時所經歷的壓力事件對大腦的發育可能帶來負面影響,如果壓力事件是依附對象所為,更是格外具傷害性。當我們所依賴的人不能保證我們的安全,或甚至成為我們要保護的人,我們的自我意識與對整個世界的安全感,就會遭受嚴重挑戰。

創傷是會吞噬我們的事件和情境,會讓我們感到失去掌控、無助、孤獨。每個人經歷創傷的方式都不同,也不是每個經歷過相同事件的人都必然會受到創傷。創傷是個連續性的壓力光譜,創傷事件跟單次糟糕的壓力事件之間的不同之處在於,對於身體復原能力的影響不同。當壓力出現時,我們的身體會開始在血液中釋放一系列的化學物質,以刺激交感神經系統的防衛機制,也就是戰鬥/逃跑/僵住/安撫的反應,這是一種人類賴以生存的短期策略。一旦壓力事件結束,我們的身體會讓副交感神經系統回到平衡,回到平常冷靜、思緒清晰的狀態。不過,比較大規模的創傷事件可能會繼續刺激這個天生的壓力反應機制,讓我們的神經系統不堪負荷、功能失調,無法應付這一系列的化學物質,最後就也無法澈底恢復平衡。創傷對於整個神經系統會有持續性的影響,如果沒有及時處理,就可能干擾我們身心安頓、展現心理彈性、維持日常運作、學習、成長、愛人和建立安全依附的能力。如果沒有妥善解決,這些創傷將會對我們的身心、社會、工作和精神健康產生持續性的負面影響。

然而,不是只有龐大的壓力源或大型壓倒性事件,會這樣過度刺激人類的神經系統直至不堪負荷,進而產生創傷。我們也可能經歷較小規模但持續性的壓力事件,而其有害影響不斷積累。我們血液中的化學物質組合,除了會在遭逢車禍、天災或物理攻擊事件時,基於生存需求而一次性地衝高之外,也可能會在每天面對高壓的工作環境、緊繃的人際關係、健康問題、生命過渡階段、交通堵塞、育兒時,一點一點地爆炸。我們的身體需要時間來代謝這些因為壓力而釋放的化學物質組合,而當我們處於慢性壓力的狀態時──無論是大壓力、小壓力、身體壓力、情緒壓力、心理壓力、環境壓力,還是存在意義上的壓力──我們都會被逼到瀕臨崩潰,進入交感神經系統積極運作的狀態。這代表,本來只是暫時的生存反應,反而成為常態。我們所感受到的威脅甚至不需要真實存在,只要我們反覆地出現威脅感,日復一日,就可能將神經系統逼入創傷狀態。

當這種狀況發生時,我們的生活就會陷入生存模式中、被交感神經所支配,而且無法獲得讓自己恢復和成長的能力。

部分研究創傷的專家已經開始簡化創傷的定義,將其視為是一種連結感斷裂的經驗。就依附的角度來看是相當合理的,因為與依附對象的連結斷裂,對於嬰幼兒來說可能意味著死亡,故我們跟依附對象的連結斷裂本身可能也是一種創傷。不過,就人際傷害來說,如果有人跟自己,或跟其他人出現這種巨大的斷裂感受,也可能產生這種連結斷裂的創傷。

依附會與創傷相關,是因為安全依附的歷史可以成為創傷的保護性緩衝。研究顯示,在經歷創傷後,與他人具有良好連結關係的人能更快恢復,也比較不會出現創傷後壓力症候群(Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD****) ;相對地,混亂依附的人在創傷事件之後,比較可能罹患PTSD。將創傷視為連結斷裂的產物,將很難把創傷跟依附切割開來,畢竟缺乏安全的成長過程會導致創傷,而擁有安全、得到滋養的關係,則可以成為面對其他創傷時的盾牌。正如各位稍後將在依附和創傷的嵌套模型中所看到的,創傷和依附傷害並不只是個人層次或關係層次的經驗,也跟我們所身處的世界有關,這個世界充斥不正義與權力不平等的問題,還有數個世代的文化與集體創傷未被好好解決,這一切全都形塑與影響我們的經驗。

依附和創傷的嵌套模型

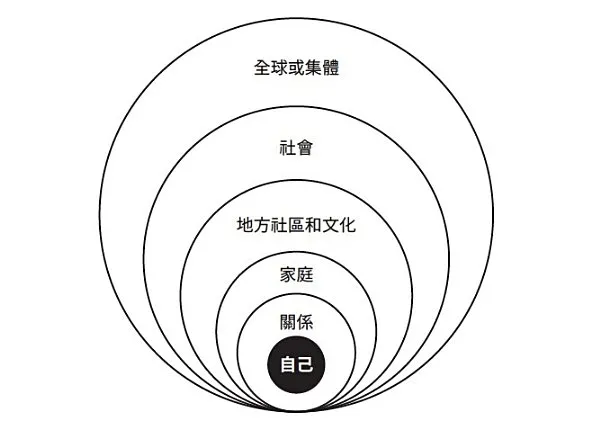

Section titled “依附和創傷的嵌套模型”人類生活經驗有許多不同的層次,都跟依附有關。所謂的不同經驗層次,是指我們作為人類,會具有很多不同面向或層次的經驗:自我層次、關係層次、家庭層次、地方社區和文化層次、社會層次,以及全球或集體層次。儘管這些層次看似彼此獨立而迥異,但其實它們全都相互關聯,每個層次都是人類經驗的重要組成,而且有時會成為我們的決策基礎。

舉個簡單的例子,如果我想要買一台新車,我的生活經驗中就會有多個不同面向或層次可能影響這個決定。在自我層次,我可能會從我個人的偏好、喜惡、需求,以及可負擔的程度來考慮哪台車是最適合我的選擇。如果從個人觀點拓展到關係層次,我就會思考哪輛車最適合我的家庭或者我的兒子。接著,文化層次也會影響我對車款的選擇,因為那會影響我在他人眼中的形象。我在美國可能買到的車種,屬於社會層次的影響,而電動車或汽油車的考量,則屬於全球或集體層次。在討論依附和創傷的嵌套模型時,我也會討論到這些生活中的各種角度、層次或觀點,儘管我們渾然不覺,但它們已經和我們的生活經驗相互融合了。

目前關於依附的文獻主要都聚焦於自我層次與關係層次,也就是要如何辨認我們自己的依附類型,並和我們的人際關係經歷加以連結。只關心這兩個層次的經驗是完全可以理解的,畢竟我們的依附需求在關係層次中是否獲得滿足,會形塑我們的自我形成與發展方式。而在自我層次所形成的依附類型,又會影響到關係層次,成為我們決定在關係中要如何互動的資訊基礎。就各種方面而言,我們都可以將依附視為是一種回饋系統,在其中,關係形塑個人成長,而個人接著形塑關係樣態,接著此關係又會繼續重塑個人,週而復始。

圖3.1│依附和創傷的嵌套模型

我們固然可以只討論這兩個層次,但就依附與創傷經歷來說,其他面向的探索也很重要。家庭、文化、社會和集體層次,都會影響我們在這個世界中,與他人以及與我們自己之間的安全感。如果我們在理解依附和創傷時,沒辦法納入這些層次,當經驗是在「別的」層次作用時,我們就可能看不見它對自我或關係層次的影響,我們也可能會看不見它們的綜合影響。例如,思考一下貧窮、性別角色期待或制度化的分娩,以及這些將如何影響依附和創傷。由於實際上,所有的經驗層次彼此都難以分割──每個層次都會和其他層次相互作用與影響──我決定要將它們以嵌套的方式呈現。

最裡面的圈圈代表的是你:獨立的自我,帶有特定的氣質、獨特的基因與表觀遺傳表現、具有特定的依附歷史與經歷,以及感受這些依附類型的獨特方式。這個圈圈涵納了你的思想、感受等內在體驗,包括你如何看待、辨認自己,也包括你如何感知、解釋、思考他人。你所有的技術、能力,以及你的渴望、厭惡、希望、恐懼,都在這裡。這個圈圈,也包括了所有你照顧自己或虧待自己的作為、你的內省與反思能力,也包括你對於自己的存在,是否感到扎實、安定或安全。

這個層次指的是你和你的家長、家人、好友、愛人和伴侶之間的一對一人際交往經驗。你和依附對象的互動品質、你如何被對待,又如何對待他人,都屬於這裡。當我們在討論依附對象有無滿足我們的依附需求時,就是在討論這個層次,而且也正是在這個層次中所發生的事情,會向下蔓延、轉移到自我層次,影響我們要採取更安全或更不安全的依附策略。自我層次會影響我們在關係中的出現姿態,進而影響這個層次。

在關係層次中,不管是身體、性或情緒上的虐待、忽視,或者遭逢親密伴侶的暴力,這些創傷經歷全都會影響我們建立依附的能力。來自主要依附對象的持續傷害或遺棄(無論是家長,還是成年後的戀人),都可能會導致複雜的關係創傷。遭受備受信任的人所虐待或傷害,對於依附系統可能會造成格外嚴重的破壞,進而使人懷疑是否世界上沒有任何人能夠安全地信任與依賴。單一創傷事件,例如車禍、醫療手術,或者一次性的攻擊事件,雖然不是發生在關係層次,但仍然會影響一個人在這個層次上建立安全依附的能力。不管我們的依附創傷一開始發生在哪個層次,關係層次都可能治癒我們的不安全依附類型。

如果情緒協調、反應迅速的伴侶可以滿足我們的需求,甚至和當初傷害我們的人修復關係,這種療癒效果就可能發生。

依附的研究和文獻已經顯示我們和父母或愛人的關係如何影響我們的依附類型,但我們和手足的關係卻較少被討論,儘管影響其實是一樣的。我曾在治療中見過許多個案將他們與兄弟姐妹的互動,視為他們依附創傷的根源。有時候這跟父母疏於排解手足之間的衝突有關──例如視其中一人的需求優於其他人的需求,但這種斷裂更常直接發生在兄弟姐妹之間。如果出現明顯的情感或言語虐待、霸凌、身體虐待或澈底拒絕時,就可能發生和手足間的依附斷裂。因為歲差較大或性格差異所導致的斷裂、競爭、持續錯頻的玩笑話,全都會在手足之間的依附斷裂中出現。這些經歷會影響人在成年後與戀人建立有意義連結的能力。

文化上來說,西方傾向認為戀愛關係與親子關係的影響比較重要,研究也顯示,成人的依附多半是針對戀人或性伴侶,而非一般友誼。1但我們與兄弟姐妹或親密朋友的關係,依然可以作為我們所擁有的重要依附連結。對於多數人來說,朋友或手足可以作為主要依附對象,當我們和伴侶或父母發生依附傷害時,這種連結就可以提供矯正性的依附經驗,並讓我們得以從關係性的依附斷裂中獲得療癒。作為主要依附的友情也可能在某人心上留下痛苦的印記,各種因為背叛、欺瞞、失聯、戲劇性發展而告終的友誼,也可能會帶來嚴重的依附干擾。失去摯友或摯友過世,也可能為我們的依附系統帶來劇烈衝擊。

接下來的這個層次,將會超越關係層次的一對一互動,除了家人之間的互動,實際家屋的層次也會影響我們的依附類型。這些因子可能包括:你家中共有多少人、家庭的文化類型、成長的地點、家中幾代人同堂、你是否因為父母分居、離婚或你本人居無定所,因而需要來回奔波。這些因素都可能影響你對於家人或家庭生活所感受到的支持或壓力感受,進而影響你是否感到安全。

你兄弟姐妹眾多,常常感受到很多的愛和關注嗎?你總是有人可以聊天或一起玩嗎?還是你需要在兄弟姐妹之間爭奪食物或注意力,而你的需求很容易就會被淹沒?你家中是否有幾代人,能夠填補你和家長之間的空白或成為溝通的橋樑?還是多代同堂反而壓縮到家長所能提供給你的資源?家中有人生病嗎?

你有繼父母或繼兄弟姐妹嗎?你屬於內向型(自我層次),但家人全都是外向型嗎?或者你是藝術家性格,家人卻全都是科學家性格?你家中有沒有和你很親密的寵物,還是你其實對寵物過敏?你的家人有哪些習慣或慣例,這些又如何影響你的依附體驗?上述這些家庭層次的經歷,全都會影響我們的歸屬感,以及我們對於自己、人際關係、世界,是否感到安全穩定。

這個層次還包括物理環境,例如,你是否「喜歡」童年時期的家屋與臥室(如果有的話)的物理空間,在那裡你是否感到安全。如果家裡太雜亂或太乾淨、太安靜或太吵雜,或者有其他你無法適應之處,全都可能會為神經系統帶來壓力和緊張,促使我們做出生存模式的壓力反應。我的一位個案就曾發現,她現在的焦慮型依附和她小時候頻頻搬家的經歷關係很大。她與父母在關係層次上的依附經歷相當安全,但他們在短短數年內就搬了四次家,由於一再地失去朋友、學校、家屋,讓她的身體出現了一種持續的隱隱不安感。她發展出一個心理敘事,只要她在一個新地方感到舒適、開始安頓下來,她腳下的地毯就會瞬間裂開。家屋的一致性對她來說非常重要,而這種家庭層次的不安感,讓她現在無法在關係層次相信她的感情對象真的會是穩定不變的存在,進而讓她出現極高程度的依附焦慮。

我的另一位個案也曾提到,他小時候住在一個老鼠叢生的屋子裡,強化了他與兄弟姊妹的逃避依附。與老鼠同住代表,為了避免和老鼠相遇,家裡就會有一些壁櫥、抽屜甚至房間,是他們會想盡辦法避開的所在。唯一能讓他們感到安全的,就是撤退到公寓中比較沒有老鼠的幾個地方。在治療中,他們開始看到這種退縮的作法,其實也降低了他們想要和父母或其他手足建立連結的欲望,因為想親近家中其他成員,就勢必得進入屋內感覺較不安全的區域。年齡漸長、開始有社交生活後,他們會因為覺得邀請朋友來家裡太丟臉,而經常花較多時間去朋友家玩。由於家庭層次的物理環境,他們在個人層次感受到羞恥與難為情,進而導致他們在關係層次中,出現較高程度的逃避依附,以及對於親密關係的不適感。等到我先和這位個案處理完這個家庭層次的早期依附經歷,並讓他們的神經系統對於現在的家恢復安全感後,他們在個人與關係層次才偏往安全型。

地方文化和社區層次

Section titled “地方文化和社區層次”壓力源、創傷和依附挑戰,有時候不是來自我們的家庭、關係或自我層次,而是源於我們所處的文化和社區。地方文化和社區層次指的是家庭之外的地方,例如職場、學校、朋友家、健身房、俱樂部、運動場,以及心靈或宗教中心。文化可能豐富、複雜、對比鮮明,我們可能會發現自己身處數種不同的文化和社群中,各有不同的社會規則、交往方式,對於被認可的成員也可能有不同的期待。無法配合所屬社群規範的人,如果覺得做自己或表達自我可能會帶來傷害或危險,他們就可能出現依附的不安全感與創傷。被迫隱藏或扭曲自己,會斬斷我們與自我之間的基礎關係,也會干擾我們在關係與家庭層次的經驗。不幸的是,許多人曾經遭受自己信賴的社群成員、導師、老師或神職人員的傷害或侵犯。這些經歷會對於人們在團體中的安全感,以及對於愛的施與受所抱持的價值感,帶來持久的印記。

我從小成長於紐約布魯克林,曾有不少機會受邀到朋友家裡作客,他們很多人屬於第一代美國人,是移民的小孩。我一個朋友的母親來自古巴,她說話、管教、照顧、碰觸孩子的方式,跟我其他朋友父母對待孩子的方式截然不同──後者可能是愛爾蘭裔、義大利裔、俄羅斯裔、波多黎各裔、非裔,或者希臘裔。一些家庭情感豐沛、熱情洋溢,有些家庭則比較淡漠、有距離感。一些家庭雖然總是在場、穩定,但在情感表達上卻相對猶疑。現在來看,我發現我朋友們所經歷的教養方式,跟他們父母的語言、文化、宗教大有關聯,因為每種文化對於父母的角色、紀律的意義(包括使用的時機與方法),以及孩子應該如何表現,都有截然不同的期待與想像。正是這些多半隱晦、看似尋常的文化敘事,決定了父母對於孩子依附需求的可及性、回應速度與協調性有多高。

現今的地方文化和社區層次,當然也包括虛擬文化和網路社群。我們可能人在家裡,但思想或心靈卻在虛擬世界中翱翔。黛安.普爾.海勒與金.約翰.佩恩曾在他們所開設的線上課程「數位時代的安全依附育兒法」中提到,現代社會在依附與科技面向會對我們帶來一些特殊挑戰。他們指出,科技使用過多,可能會對親子之間發展情感連結的能力帶來潛在的破壞。生活已經相當忙碌,如果再加上螢幕時間,就可能會限縮了對於親子來說十分重要的面對面交流時間。

儘管現在讓幼童使用科技產品似乎已成一種社會需求,但對於許多家長來說,科技產品其實更像是他們疲憊時可以倚靠的工具,特別是基於經濟上的理由。如果家中所有的大人都得工作,螢幕就像是孩子的保姆,至少可以讓家長抽空去做個晚飯,或簡單打理家務。雖然透過手機、平板或其他數位設備,我們與他人的聯繫變得史無前例地頻繁,但研究卻顯示2,在年齡介於十九歲到三十二歲的美國人口中,重度使用社群媒體的人所感到的社交孤立或情感疏離程度,明顯高於低度使用的人。我還發現,缺乏與其他人的面對面接觸,會使人展現出一種實體互動未必會出現的冒失、刻薄狀態,並且帶來極大的情緒不適感。網路攻擊與遭人否定都可能帶來強烈的失落感與心理傷害。地方文化與社區層次跟其他層次一樣,可能帶來傷害與創傷,當然也可能具有療癒效果。如果有人在其原生家庭或家鄉成長時總是格格不入,那麽當他找到一個能夠傾聽他、接納他、尊重他,甚至是稱頌他的網路社群時,自然就可能深深撫癒他的自我感與連結感。

在這個層次中,校園文化是另一個重要的面向,因為多數孩子除了睡覺之外,大部分時間都是在教室、學生餐廳、校園內度過。我的一個個案曾經開玩笑地說,千萬不要相信那些說自己喜歡國中生活的人;後來我才知道,在她這番玩笑話的背後,潛藏著她在青春期時所經歷的各種痛苦與創傷事件。現年四十多歲的她,身上依然帶著她在國中時期因為社會階級與青少女霸凌文化所帶來的傷疤。當時她遭到明顯的社交孤立、同儕之間反覆對她施加的情緒及言語暴力,再加上學校的激烈競爭文化,學業壓力與社會壓力使她難以承受,最終使得她在十三歲就嘗試結束自己的生命。

寫作本書之際,父親傳給我一篇他受訪的報導,文中提到他在四十多年前遭到高中校長性侵的過去。報導中引用了他的原話,指出他成年後的酗酒、吸毒和精神疾病,都源於他在學校遭受性侵後所經歷的深刻羞辱感。在我後來和他討論的過程中,他還提到長年的體罰與公然拒斥他的天主教校園文化進一步強化、鞏固了他的受辱感。在校園層次所受的創傷,嚴重持續地影響了他作為我父親的角色,以及他和我建立關係的能力。父親在我八歲時進了勒戒中心,不過他戒酒與戒毒一事,當時並未如我們所預期地改善彼此的關係,儘管酒癮和毒癮經過戒治,但他所受到的創傷和羞恥感,以及他打從心底認為自己不值得被愛的感受──即便對象是自己的孩子──依然存在了數十年。儘管父親非常想要陪伴我,但由於他高中的創傷未被妥善處理,隨之而來的恥辱感就讓他無法用關心、可得與情緒協調的方式來照顧和回應我們,並且和我們建立連結。

我認為,我們在社區街道上感到多安全、家中大門是否需要深鎖、在社區中感受到多少歡迎與擁抱,以及社群的領導人物是否仁厚,全都會影響我們的安全感與探索能力。霸凌、社區暴力、校園槍擊事件所帶來的創傷全都不容小覷。不過,儘管諸多類型的依附創傷可能在此層次出現,它依然可能具有療癒與依附修復的效果。朋友家、精神社群、藥物濫用支持團體、球隊或舞團,以及網路社群,都可能成為我們的避風港,讓我們可以更自由地做自己,被理解、被看見、被愛。

在此嵌套模型中的下一個外部層次,是我們的生活所處於的更大社會結構與系統,例如經濟、法律、醫療、政治系統,以及宗教組織。偏見與壓迫的制度化,也就是整個社會結構特別偏好或歧視特定的年齡、種族、性別、階級、身體能力、性取向和關係取向(包括單偶制或多重伴侶關係),就是發生在社會層次。在社會層次中,誰被視為合法、誰被視為可獲得醫療保健和教育資源、誰被視為擁有親權、誰的生育方法又被視為可能損害親子關係,全都可能造成創傷或帶來依附傷害。此外,我們的存在是否受到法律保障本身,對於我們在這個世界上的安全感至關重要。社會學家約翰.加爾通將其稱為結構性暴力(structural violence,又譯制度暴力)3,不同於身體暴力(儘管兩者通常相互交織),結構性暴力是一種通常不可見,但卻巧妙嵌入社會結構的暴力。由於異性戀霸權、階級歧視、種族主義、能力歧視、性別歧視,人們的生活變得複雜、侷限,甚至有些迷失方向。結構性暴力可能不像身體暴力那樣明顯可見與直接,但它同樣極具影響力和危害性,因為它會在潛在現實(人們想像中的生活)和有限現實(人們發現自己所身處的世界)中創造差異。

恐同、種族歧視、性別歧視以及一對一正統預設等社會議題,不會只在社會層次發生,而會以非常真實、影響深遠的方式運作,包括我們的社區和家庭、我們能讀的學校、校方可能獲得的經費,包括我們傾向靠近還是迴避他人,也包括老師、計程車司機、雜貨店店員會如何對待我們。就算是完全相同的情境,黑人男性和白人女性看到警察經過時所產生的安全感,可能就截然不同。在美國大規模槍擊事件頻傳以及當前的政治氛圍之下,信奉伊斯蘭教的少數族群走進清真寺會有的感受,也可能與白人天主教教徒走進教堂的感受大相徑庭。這些經驗接著可能會滲透到自我層次,一旦個人內化這些社會議題,將其視為恥辱或自我厭惡的理由,就會危及他與他人建立連結與依附的能力發展。研究顯示,在社會經濟風險下成長的兒童比較容易發展出混亂型依附4,由於父母工時很長,如果兒童每週不是母親自己帶的時間超過六十個小時,他們發展出混亂依附的風險也會提升。5

在這個資本主義的社會中,人的價值取決於我們的工作與薪水,而非我們的為人──在這樣的社會中,我們真的可能建立起安全感嗎?當我們每天都被各種武斷(甚至具攻擊性)的資訊轟炸,彷彿唯有賺更多錢、信仰更虔誠、買更多東西、做更多改變身體的事情、擁有更多不動產,生活才可能有所保障──在這樣的社會中,我們真的可能感到安全穩定嗎?這個社會,會透過媒體、廣告與各種制度化安排(例如結婚能夠節稅)告訴我們要如何愛人、誰值得愛。而所謂有價值的關係、有機會的伴侶,往往是根據對方在晚餐、約會、假期、鑽石、婚禮上花了多少錢。

另一個極端的想法,也就是認為金錢對戀愛關係完全不重要,這想法可能也有害,畢竟我們確實生活在一個金錢為生存基本所需的社會之中。如果我們無法養活自己、付不出帳單,或者無法負擔基本的醫療保健,自然也很難穩定地發展和經營一段關係。

不是只有資本主義會影響我們如何愛人、會愛上誰,在伴侶諮商的過程中我也注意到,父權思想與性別論述常常會侵蝕親密和依附關係。要發展健康的關係依附,就需要能在關係中感到安全。儘管女性地位在過去數十年中有了長足進展,但仍有許多女性在她們最為親密的關係中遭到歧視、物化、忽略、排斥,甚至是奴役。儘管我這一代所受的教育是,男生可以做的事,女生全都可以做,但多數跟我同輩的人依然覺得有必要除毛、染髮、曬膚、雷射、托高,或者在身上植入一些什麼,才會覺得自己的美麗達到一定標準,甚至要這樣每天才敢踏出家門。

對於許多女性來說,作為一名女性,女性主義反而帶來了更多的標準。喜劇演員蒂娜.費曾提到,好萊塢的種族和族群日趨多元,讓身體形象也出現正面變化,像珍妮佛.羅培茲、碧昂絲等人的出現,就改變了美國人對於美女的定義。纖細不再是唯一的理想身型,較為渾厚的臀部或大腿現在也會被認為是曼妙理想的身材。這些正面發展確實讓我們對於美麗的標準出現更多細微的變化,特別是看見了不同種族血統的女性、體型豐腴的女性、跨性別與身心障礙的女性;在過往狹隘的審美觀下,若跟纖瘦、四肢健全、順性別(cisgender)的白人女性相比,這些女性往往會被視為有所不足或次等的存在。然而,蒂娜.費指出,這些變化未必能夠解放所有女性,讓她們得以擁抱自已的身體,相反地,這反而:

……只是在女性必備的美麗特質清單上,再添上幾項而已。現在,每個女孩彷彿都應該要擁有:「一雙高加索風格的藍色眼睛、飽滿的西班牙厚唇、古典精緻的小巧鼻子、光滑無毛的亞洲肌膚、帶著加州陽光的小麥膚色、牙買加風情的熱舞電臀、瑞典風格的筆直長腿、日本風情的金蓮小腳、女同志健身教練般的精實小腹、九歲男童的滑嫩屁股、蜜雪兒.歐巴馬的手臂線條,以及一對如洋娃娃般的精緻乳房。6

除了不斷增生的審美標準之外,女性現在也被期待要能以事業為重、追求成就、經濟獨立,而且不管是會議室、床笫之間、廚房還是托兒所,女性全都要能夠掌控全局。

另一方面,由於男性被視為是享盡一切優勢與特權的人,他們所面臨的困境就全然地不受重視。不過,賦予男性優越地位的社會結構,同時也剝奪了他們作為完整人類的情感,一旦男性展現出一絲絲的敏感脆弱,或者表達自己其實也需要擁有愛、安全感或溫柔(基本上,就是只要男性承認自己有一丁點的依附需求),好像就會澈底威脅到他們作為男性的地位。如果符合陽剛定義的男性必須要事業成功、財富自由,當他們被羞恥感困住、自認不值得擁有愛情時,會發生什麼事情?如果他們是跨性別,或者根本不適合這種二元性別架構時,他們建立連結與安全感的能力又會發生什麼事?許多我們所面臨的個人困擾與關係挑戰,其實全都跟社會層次有關,因為它們損害我們能夠建立安全連結與愛情的能力。

全球或集體層次

Section titled “全球或集體層次”大地是有生命的。大地是賦予我們生命、滋養我們成長的地方,也是我們死後終將回歸之所。要討論依附關係,就必須討論我們最原始的母親:大地之母。許多人跟環境的關係都太過抽離、抽象,儘管地球是我們賴以生存的基礎,但我們仍然認為地球跟我們是獨立而無關的存在,並會從我們的日常生活中將它抽離。我在紐約長大,而我從小的教育就是,大自然並不是什麼特別值得尊敬或享受的事物,主要是因為都市中沒有什麼真正的土壤或草地。相反地,我過往所目睹的大自然,是拿來被水泥蓋住、讓車輛行駛、可以爆破出一個大洞,被視為理所當然,甚至是用來傾倒垃圾的地方。地球更像是一種用來達到目的的手段,一種可以從中汲取的資源,而不是一個可以與其建立起關係的生命體。我可以肯定地說,為數不少的美國人對於地球都抱持著排斥型依附,他們會淡化土地的重要性,並且斬斷任何可能透過和自然世界建立連結所能獲得的智慧或親密經驗。

每一天,人們都可能因為火災、水災、颶風、地震、龍捲風、海嘯、火山爆發或流行傳染疾病,而被迫面對地球上可能出現的突發或壓倒性的自然現實。想當然耳,在天然災害中失去親人、家園和整個社區是件令人極其痛苦的創傷事件。而貧困、種族主義或公共政策,可能影響哪些人將如何或何時能取得災後援助與支持服務,甚至可能帶來進一步的創傷。研究氣候變遷對心理健康影響的布里特.瑞特,曾在二○一九年的一場TED演講中提到,自然災害可能會提高倖存者出現PTSD與自殺的機率。她也提到,變化萬千的自然環境可能威脅我們的社會、心理、人際和精神健康,以及目前心理學家如何面對氣候變遷所帶來的「創傷前壓力」(pre-traumatic stress)的議題7。心理學研究者日瓦.伍德伯里也曾指出,人類現在所面對的是一種前所未有的新型創傷,它會持續、不斷發生,而且沒有立即解方,而這種創傷將會嚴重挑戰我們作為人類的共同認同。在〈氣候創傷:邁向創傷學的嶄新類別〉一文中,他寫道:

氣候創傷是一種永遠不滅的生死存亡威脅,帶有一連串的不間斷認知提醒──融化的冰帽、侵蝕的海岸線、流離失所的難民潮、風暴、洪水、火災的肆虐警報會全年無休地放送,在此同時,物種不斷滅絕、熱帶雨林持續消失、珊瑚礁也瀕臨死亡。生活有些事情是我們無法「視而不見」的,氣候創傷就是這樣烙印在我們意識上,難以抹滅,因而會根本地改變我們看待世界的方式,以及自身的定位。8

並不是每個人現在都直接地受到自然災害的侵擾,但確實有許多人經歷這種氣候創傷,或可稱為是對於地球具有一種焦慮型依附,他們每一天都活在擔心水質、空污、森林,活在擔心生物多樣性降低與生物滅絕的焦慮之中,這些還只是簡單的幾個例子。

我的一位個案,我們多數的治療都跟她的環境焦慮及其引發的各種生活困擾有關。她每天睜開眼睛,看出窗外,就會看到她眼中的危險世界。對於人類虐待地球的各種方式,都讓她個人感到極度痛苦。儘管她實際上不缺任何東西,但她經常對我說,「只要環境不好,我就不好。」生活在一個自然災害隨時會爆發、人類未來岌岌可危的世界裡,讓她感到極度的不安全和不穩定。這個特殊的個案讓我知道,地球的狀態確實可能改變某些人對於個人未來甚至是個人目標的定位。對許多人來說,我們正試著為下一代創造更美好的未來,因而也為個人生活注入了更高的意義;但對於這位個案來說,人類的未來已經不再安全,也不是她能賦予意義感或成就感的對象。

我有另外一位個案,總是會強烈地感覺到他的生命意義跟成為一名父親息息相關。打從他有記憶以來,他就渴望成為一名父親,並且將為人父視為他此生的最大建樹。但在他深入了解了人口過剩和糧食短缺等全球性問題時,他陷入了自我的嚴重質疑,懷疑生養孩子到底對自己有何意義。對於環境議題的關心開啟了他的個人身分認同危機,他開始思考,如果從環保議題來看,生孩子並不可行或者並不明智,那麼他到底是誰?他應該怎麼做?他對地球的憂心,讓他的內部神經系統產生一種持續的緊迫感和過度警覺,進而擾亂了他的工作和婚姻。

我後來發現,用處理關係依附創傷的方式,來處理這兩位個案對環境的依附焦慮,就能夠讓他們重建內在的安全感。他們對於地球可以提供的智慧和支持產生了更大的信任感,同時也對自身的環保努力感到賦權,而不若過往的不知所措或過度自滿。

最後,討論到全球層次時,勢必得要強調集體創傷的重要性。集體創傷就是延續多個世代的社會創傷影響,包括奴隸制度、種族滅絕、飢荒、戰爭或性別從屬地位。無庸置疑地,經歷這些事件的個人會受到影響,但其影響會超越個人層次,並且以難以探測、無法估量的方式,改變世界發展的方向。「口袋計畫」(The Pocket Project)是個致力於治癒集體創傷的非營利組織,其共同發起人湯瑪斯.赫布認為,人類目前生活在一個受創的集體世界中,其主要症狀就是我們跟其他人、跟整個世界、跟精神或自然世界,都感到相當疏離。9這些症狀不只會存在於我們個人或集體的心理疾病上,透過我們的基因表現,甚至可能變得更為明顯。

先前世代未能解決的創傷,可能會改變後代的基因表現,進而使後代更容易受到某些健康問題的影響,提升焦慮、PTSD與對危險的警覺性。這代表,你現在在自我層次上所經歷的某些身心狀況,實際上可能遺傳自你的祖先過去所經歷的集體創傷。

創傷可能會跨越代際、多元的形態出現,而且每個人和他們的神經系統對於同一事件的反應程度可能截然不同。創傷和依附創傷會讓我們無法產生安全感,如果沒有解決,就可能會嚴重損害我們建立人際連結、回應甚至正常運作的能力。所有層次都可能帶來威脅、斷裂、越界等情境,進而啟動我們的依附系統。換言之,不管是哪個層次,都可能會影響我們對於自己的身體、自己與他人關係,以及自己與整個世界之間的安全感。總是生活在混亂、恐懼與不確定性中,不利於安全依附的出現。我們可以在個別層次檢視所發生的潛在創傷,並且釐清它如何向上或向下滲透到其他層次。在文化、社會、集體層次持續發生的創傷事件,雖然不可能在個人層次治癒,但這不代表我們就無法在自我或關係這兩個我們擁有更大權力的層次,淨化或者修復自我。同前所述,所有人都可能在這些層次中獲得療癒。我們會需要把治療焦點放在斷裂發生的特定層次,但我們也要利用其他層次帶給我們的修復與喘息時間──不管是自我療癒、與戀人熱情相擁、讓人可以放鬆的自家、接納我們的社群、取得過往遭到剝奪的合法權利或利益,或者是走進大自然中,安靜地散步──這些都可以用來恢復我們的內在平衡。

Footnotes

Section titled “Footnotes”-

A. Bartels and S. Zeki, “The Neural Basis of Romantic Love,” NeuroReport: For Rapid Communication of Neuroscience Research 11, no. 17 (2000): 3829–3834; X. Xu, A. Aron, L. Brown, G. Cao, T. Feng, and X. Weng, “Reward and Motivation Systems: A Brain Mapping Study of Early-Stage Intense Romantic Love in Chinese Participants,” Human Brain Mapping 32 (2011): 249–257. ↩

-

B. A. Primack, A. Shensa, J. E. Sidani, E. O. Whaite, L. Y. Lin, D. Rosen, J. B. Colditz, A. Radovic, and E. Miller, “Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S.,” American Journal of Preventive Medicine 53, no. 1 (2017): 1–8. ↩

-

J. Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research,” Journal of Peace Research 6, no. 3 (1969): 167–191. ↩

-

C. Cyr, E. M. Euser, M. J. Bakermans-Kranenburg, and M. H. Van Ijzendoorn, “Attachment Security and Disorganization in Mistreating and High-Risk Families: A Series of Meta-analyses,” Development and Psychopathology 22, no. 1 (2010): 87–108. ↩

-

N. Hazen, S. Allen, C. Christopher, T. Umemura, and D. Jacobvitz, “Very Extensive Nonmaternal Care Predicts Mother–Infant Attachment Disorganization: Convergent Evidence from Two Samples,” Development and Psychopathology 27, no. 3 (2014): 1–13. ↩

-

T. Fey, Bossypants (New York: Little, Brown, 2011). ↩

-

B. Wray, “How Climate Change Affects Your Mental Health,” TED Talk (2019), video, 7:54, https://www.ted.com/talks/britt_wray_how_climate_change_affects_your_mental_health?language=en. ↩

-

Z. Woodbury, “Climate Trauma: Towards a New Taxonomy of Traumatology,” Ecopsychology 11, no. 1 (2019): 1–8. ↩

-

T. Hübl, “The Pocket Project,” https://thomashuebl.com/about/pocket-project/. ↩